Il territorio

Uggiano, il borgo di San Pietro e i dintorni

Siamo immersi nel verde del parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi della Badessa. Il parco, dichiarato Patrimonio Unesco nel 2023, si estende sulle prime pendici della collina bolognese e racchiude un territorio composito in cui spiccano gli spettacolari affioramenti dei gessi messiniani e i caratteristici calanchi. Le strade e i sentieri che attraversano quest’area protetta consentono di avvicinare scenari d’inaspettata bellezza.

Una visita al sito del parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa vi fornirà lo spunto per una bella gita, con itinerari, manifestazioni, cartine e cenni storici.

Il primo documento rinvenuto sul castello risale al 1099 ed è relativo ad un atto di donazione. Il castello di Uggiano fu assaltato e incendiato dalle truppe dell’imperatore Federico Barbarossa. Nel 1360 venne quindi attaccato dai mercenari del duca Bernabò Visconti e nel 1420 da quelli papali di Braccio di Fortebraccio da Montone.

Incantevole è la visita al borgo di San Pietro, un poggio a circa 150 mt di altitudine. Qui sorgeva un castello, uno degli anelli nella catena di fortilizi che furono eretti a difesa della Via Emlia. Ora, dell’antico castello, rimane solo la torre d’accesso (1175-76).

Ai piedi della torre è stato realizzato un piccolo giardino archeologico ben descritto, anche per i bambini, da pannelli didattici per far conoscere la storia del borgo.

Sono state erette porzioni di muratura, con telaio ligneo, sulle murature emerse dagli scavi archeologici.

All’interno delle mura del castello sorgevano due chiese, una dedicata a S. Lorenzo e l’altra a S. Pietro. Solo quest’ultima esiste ancora e custodisce alcune opere antiche. La facciata, originariamente semplicissima, con una sola lunetta sopra la porta, fu disegnata nel 1929 dal Collamarini che l’arricchì di nicchie e di un timpano nella parte superiore.

Proseguendo per la strada che costeggia la chiesa, si arriva alle Armi, con le sue meravigliose fontane romane. La più pregevole delle fontane è composta da una vasca ovale di raccolta e da una nicchia con calotta in mattoni. La fontana attinge l’acqua da un’altra posta poco più a monte, che conserva una lapide datata 1565.

Da questa stessa sorgente deriva anche la fontana costruita nel 1918 sulla piazza del borgo di San Pietro.

Prendiamo a sinistra per la strada che conduce a Settefonti, località che compare per la prima volta in carteggi del 1105, denominata la curte Septemfunti. L’abitato era cinto da mura , tuttora visibili sul lato meridionale, e sorgeva attorno alla chiesa di Santa Maria Assunta, sopra il poggio roccioso, della quale non rimangono che le rovine causate dall’ultimo conflitto mondiale.

Degna di visita per la bellezza e ricchezza del suo verde è la frazione di Mercatale, sulla strada per Monterenzio, il cui nome deriva da una importante attività di mercato. Nella seconda settimana di settembre ospita la fiera di San Simone, detta fiera degli schioppi, in ricordo della fiera tenutasi sin verso la fine del XIX secolo dedicata al commercio di armi usate.

Proseguendo, lo sguardo verrà attratto da una bellissima costruzione che spunta tra gli alberi, l’Abbazia di Monte Armato, restaurata nel 1970 dopo i danni subiti dalla guerra. Pare che prima dell’anno mille fosse sede di un convento di monaci.

Di itinerari da seguire in questo piccolo angolo di paradiso ce ne sono tanti altri. Vi consigliamo di seguire i seguenti link per prepararvi al territorio: Parco dei gessi, Mappa del parco e i luoghi di Ozzano.

La Badessa da Settefonti

Tra i calanchi del nostro paesaggio collinare ce n’è uno ancora percorribile lungo il suo crinale: quello detto della Badessa.

Intorno a questo percorso è fiorita la gentile leggenda della Beata Lucia da Settefonti. Attorno al 1100 Bologna vive una vita cittadina continuamente turbata dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini. In questo clima politico, viene alla luce una bambina, alla quale la madre impartì un’educazione religiosa e con gli anni, divenuta una splendida ragazza, matura il desiderio di dedicare la vita alla preghiera, scegliendo di vivere nel monastero Camaldolese di Stifonti, fondato nel 1097. La giovane prese i voti nella chiesa bolognese di Santo Stefano, scegliendo il nome di Lucia. Divenne badessa, alla morte di Matilde fondatrice del convento, ma la fama della sua bellezza raggiunse il circondario e la voce giunse anche alle tante guarnigioni che presidiavano il territorio di Uggiano. Tra i militi vi era un soldato di ventura, fattosi trasferire proprio nella guarnigione di San Pietro per poter rivedere Lucia, che incontrò in una chiesa di Bologna, quando non aveva ancora preso i voti. Il bel cavaliere percorreva ogni mattina il sentiero sui calanchi, a cavallo, per recarsi alla chiesa del convento, ma mai una parola fu detta tra loro. Lucia si era accorta di questa costante presenza e presto si trovò a combattere il turbamento con assidue preghiere, veglie e penitenze che minarono presto la sua salute. Cadde ammalata, ma lui non cessò le sue visite mattutine. Una volta guarita, cercò invano di resistere a non scendere più in chiesa, ma un giorno decise di parlargli, con la complicità di una suora. Si parlarono, lui aprì il suo cuore e anche Lucia lo fece: gli disse di amarlo, ma di essere risoluta nella sua dedizione alla vita monastica e lo invitò a non tornare più. Si lasciarono, con la promessa del cavaliere di partire crociato per la Terrasanta. Così fece, mentre Lucia, minata dalla malattia, si spense santamente. Il cavaliere fu ferito, fatto prigioniero e rinchiuso in una cella dove una notte in preda alla febbre, vide in sogno Lucia che gli tendeva la mano e, come in sogno, si trovò trasportato nella foresta di Stifonti. Risvegliatosi, s’incamminò verso il convento e s’inginocchiò davanti alla tomba dell’amata. In quel momento le sette fonti di acqua cristallina che si erano seccate alla morte di Lucia, ripresero a zampillare copiosamente. Oggi, nella chiesa di S. Andrea, dove il corpo di Lucia fu trasportato nel 1573, un paio di ceppi pendono dall’altare, e da quel tempo lontano lo stretto calanco che il giovane cavaliere era solito percorrere, prese il nome di Passo della Badessa.

I borgi e i castelli della provincia

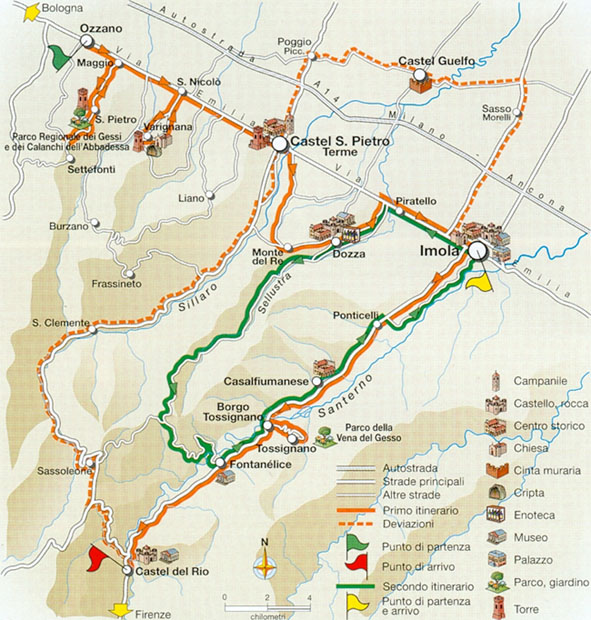

Da Ozzano dell’Emilia, sorta ai margini della scomparsa città romana di Claterna. Una prima deviazione è possibile salendo a destra in direzione Settefonti: poco meno di 6 km e si è già nel Parco regionale dei gessi e dei calanchi dell’Abbadessa.

Continuando invece lungo la via Emilia si arriva alla frazione Maggio. Subito dopo il cartello stradale si sale per 2 km in direzione di San Pietro. Al bivio si prosegue diritti per raggiungere il borgo sovrastato dall’antica torre, che faceva parte del castello di Ozzano, risalente al 1099. Ai piedi della torre c’è un piccolo giardino archeologico.

Tornando sulla via Emilia, si percorre ancora 1 km e si arriva ad un semaforo dove si sale a destra, in direzione Palesio, per raggiungere Varignana, costeggiando il torrente Quaderna. Al bivio si svolta a sinistra, si attraversa il ponte e si continua diritti lungo la strada che s’inerpica con alcune curve a gomito. Varignana fu comune, nel XII secolo. Da non perdere la cripta sotto la chiesa di S. Lorenzo, del IX secolo, molto simile a quella dei santi Vitale e Agricola nella chiesa di S. Stefano a Bologna. La torre ai margini della piazzetta risale al 1089.

Scendendo lungo la strada che costeggia la chiesa si torna sulla via Emilia, che percorriamo per 5 km per giungere a Castel San Pietro Terme col centro storico, tipicamente bolognese, interamente porticato. Fondata dai bolognesi nel 1199, nel 1338 fu sede dell’università di Bologna, poi scomunicata e interdetta allo studio, e nel 1410 residenza dell’antipapa Giovanni XXIII. Il Cassero, la torre dell’orologio, è uno dei pochi resti del castello. Unico al mondo il campanile che si affaccia su piazza XX settembre, per via del suo carillon di 55 campane.

Percorrendo il viale delle terme si costeggia il golf club e attraversando la vallata del Sillaro, ricca di calanchi, ofioliti e pascoli, si arriva al Passo della Futa.

Un’altra deviazione è possibile dirigendosi verso il casello autostradale, nelle cui vicinanze si prende la strada che porta a Castel Guelfo, che conserva ancora intatta la cinta muraria.

Tornati a Castel San Pietro si attraversa il ponte sul Sillaro entrando così in Romagna, poi si sale lungo la panoramica via Riniera e si giunge a Monte del Re, a 5 km, dove un antico seminario è oggi sede di un prestigioso albergo.

A 2 km c’è Dozza, galleria d’arte a cielo aperto, sovrastata dalla Rocca nelle cui cantine risiede l’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna. La rocca fu eretta dai bolognesi nel 1250, espugnata varie volte e ricostruita dagli Sforza nel ‘400. Per un breve periodo appartenne a Cesare Borgia, successivamente le famiglie Malvezzi e Campeggi ne iniziarono la trasformazione in palazzo.

Seguendo la strada che costeggia il centro abitato si raggiunge ancora la via Emilia e in 6 km, Imola la cui pianta richiama in modo evidente lo schema urbanistico tipico delle città romane. Fra il ‘300 e il ‘500 appartenne alle potenti famiglie Alidosi, Manfredi e Visconti, nel 1473 a Galeazzo Maria Sforza che la diede in dote alla figlia naturale Caterina, sposa di Girolamo Riario, nipote di Papa Sisto IV. L’importante Rocca Sforzesca, edificata nel XIV secolo, vanta un sistema di fortificazioni progettato da Leonardo da Vinci nel 1502. All’interno si possono visitare l’armeria e una raccolta di ceramiche medievalie rinascimentali. Ma il gioiello cittadino è Palazzo Tozzoni, costruito nella prima metà del ‘700 ed espressione del tardo barocco bolognese, con ben trenta stanze che ospitano, oltre agli arredi originali, le preziose collezioni d’arte della famiglia. Di rara bellezza anche l’antica Farmacia dell’Ospedale, aperta al pubblico fin dal 1794, con la sua volta affrescata e la collezione di quasi cinquecento vasi di maiolica dell’epoca. La Pinacoteca Comunale è custodita all’interno dell’ex convento di S. Domenico.

Per godere del panorama della vallata del Santerno occorre invece percorrere la statale 610 ‘Montanara’ in direzione Firenze, attraversando gli accoglienti centri di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice. A Borgo Tossignano si può salire a sinistra per un paio di chilometri e raggiungere il centro visite da cui si ammira l’imponente Vena del Gesso.

A 25 km da Imola, gia in ‘odor di toscana’, ecco Castel del Rio che fu di Matilde di Canossa prima di passare agli imolesi Alidosi, che dominarono per oltre quattro secoli. Da vedere Ponte Alidosi, monumento nazionale sul Santerno, con una sola arcata di 42 metri di corda, e palazzo Alidosi, costruito nel 1542, sede comunale, del costituendo museo del castagno e del museo della guerra che raccoglie reperti e documenti sul secondo conflitto mondiale.